가을 옷에 가을 옷 겹쳐 입으면 겨울 옷이지. 생활은 대비 없이 겨울을 맞았다. 어째서 행사를 매주 하겠다고 했을까. 기획전, 북토크, 낭독회. 잘하고 있는 건가, 이거 다 무슨 의미일까. 무슨 소용일까. 친구는 믿음 같은 거 없이도 하는 게 진짜라고 말했지만 무언가를 믿지 않으면 나아갈 힘이 없다는 사실만 선명하게 알게 될 뿐이었다. 해가 갈수록 좋기만 했던 일들에 틈이 생긴다. 틈새마다 의심과 회의가 들어찬다.

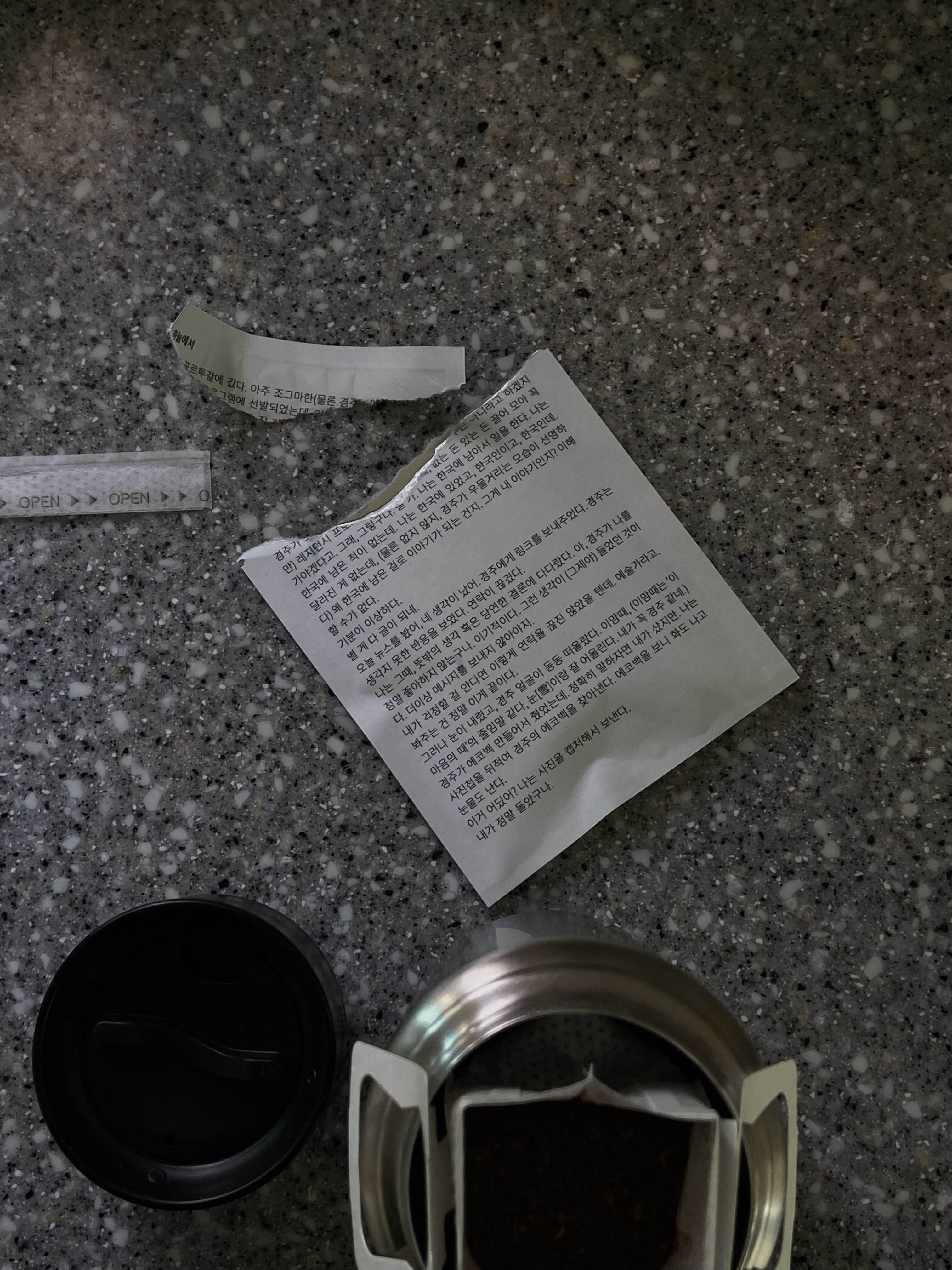

5년 차를 맞은 산책, 보살피는 손길마다 낡은 흔적들이 보이고 도움을 받아 수리해야 하는 것들이 부쩍 늘었다. 특히 컵과 접시는 돌이킬 수 없이 깨지는 경우가 많아 새로 구매하는 일이 잦았다. 깨진 기물들은 대부분 처분했지만 그중 조금 이가 나간 다관은 쉽게 포기가 되지 않아 몇 해 동안 갖고만 지냈다. 미련이 뒤엉켜 쌓여가던 몇 개의 다관을 꺼내 킨츠기 수선을 맡겼다.

큐레이션 서점 기획과 운영에 관한 원고 청탁을 받았다. 주요 독자가 출판관계자라는 점이 부담스러워 거절하려 했고 원고료 때문에 수락했다.(엉엉) 오랜 시간 고민하고 또 시도했을 선배들 앞에 어줍지 않은 글로 나서고 싶지 않았지만 연말에 예정된 여행에 자금이 더 있었으면 했다. 생각날 때마다 두서없이 적어본 글이 여섯 페이지를 넘었고 그중 푸념을 지우니 네 페이지가 남았다. 독서량이나 앎의 양을 축으로 삼으면 마음속으로 투명한 점을 그려볼 뿐이었지만 곧지 않아도 서툴게 그려온 흔적이 있는 축들은 내밀어 보일 수 있었다. 내 안에 없는 것은 쓰지 않으려고 했고 그럴듯한 근거를 끌어다 쓰는 일은 하지 않았다.

⠀⠀

연말에는 시즈오카와 도쿄에 다녀왔다. 골목마다 후지산이 벅차게 들어찬 작은 마을, 달이 두 개 떠있는 풍경만큼이나 비현실적인 배경 안에서 공을 차는 아이들, 산책하는 강아지들, 단정한 타일 위에 보란 듯이 흐드러진 회색 그림자를 드리우던 나무들, 뉘앙스를 익히느라 긴장했던 대화들. 가고자 했던 곳들 모두 연휴로 문을 닫았지만 다시 와도 못 볼 것들을 많이 보았으니 운이 좋았다.

여행 중에는 좋아하는 번역가 선생님과 통화했다. 나에게 폴란드 문학의 세계를 열어준 사람. 선생님이 번역한 책은 맨 뒤에서 책을 받들고 있는 역자 후기부터 읽는다. 강연 내용과 제반 환경에 대한 이야기를 나누며 횡단보도를 건너던 중 뻐근하게 눈물이 터졌다. 일의 내용을 섬세하게 확인하고 거듭 부탁하시는 목소리에 그동안 짝을 찾지 못한 질문들에 외로웠음을 알았다.

그리고 몇 주 뒤 진행된 강연에서 내가 잃어버린 것들을 보았다. 생각보다 작은 체구의 선생님은 어딘가 요정 같은 분위기를 풍겼고 두 시간 내내 선 자세로 움직이고 손짓하며 이야기했다. 좋아하는 마음이 찰랑이고 반짝인다. 같은 방향을 보고 앉은 사람들 모두 알았다. 우리는 그런 것에 마음을 뺏긴다.

수선된 다관이 왔다. 깨진 틈에 옻을 발라 붙이고 금분을 곱게 올린 모양이 온전했던 때만큼이나 아름답다. 올해의 중심은 틈새를 채운 금빛을 따라 세운다. 깨지고 엉겨붙어 더러워져도 어루만질 인내심을 달라고, 그렇게 여러 번 어루만져 닳아버린 반짝임을 달라고.